我其实只想让他快乐一点

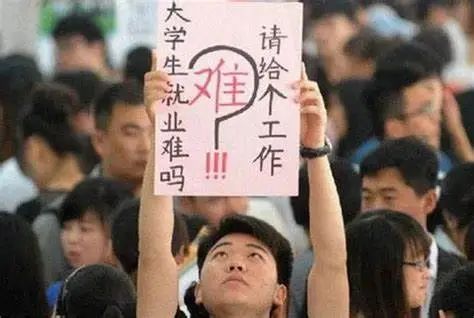

胖鱼是社群里的熟客,他总是在每天下班前露头。今天做了什么、领导有没有出差,他总能让没有工作的朋友身临其境地感受钢铁丛林的阴森刻薄。“师傅你是做什么工作的?”“我是一名电工。”这是个很自豪的称呼,什么事情还能离开电呢?这份工作可能也只是选择大学专业时的机缘巧合。“反正当时就觉得理科好就业嘛,就选了。”,他说。

五一节后,他回了趟自己的中部老家。回去的路上是急切而欢乐的,他给人的感觉还是个放了假就会连夜买车票往家里跑的少年人。

“你们看极昼这篇文章了吗?”他发来了链接,《一个寒门学者,患上了“努力病”》。他摘了一句:“不敢停下,一停下就有负罪感,不敢幸福。”“写的真好,我也会这样。”

“但我自己又是懈怠的,摸鱼偷懒,并且无数次在深夜痛恨自己的懈怠。”他又说。

大家没有很快看到消息,于是过了一会儿,他又说了一段话。“我是不打算结婚的,但如同赵老师对女儿的投射我可能也有,对象是我的小外甥。”他自顾自地讲起了假期的见闻。

“我的小外甥可能算是个‘读书的料’,但今年五一回去,我姐讲,今年孩子小升初,别的家长都在抢破头把孩子送进一所神秘中学。为什么神秘呢?传闻这学校跟全县最好的高中关系特好,只要进了这初中,往后再去那最好的高中能少要二十分!多少家长都在拿钱拿关系想挤进去,姐姐家起初倒是不着急的,孩子聪明也好学,成绩总能排班里第一。”

“可是呢,这次期中成绩下滑了,从第一降到第三名了。这下不好了,考上那个初中开始不稳了。整个家庭氛围都开始焦虑了起来,后面考试能不能考到前两名?到时候还能不能有这个初中小升初考试的资格?面对这样渐渐落空的预期,可能意味着过去的努力白费,也可能往后将付出更加巨大的努力。这样的焦虑让大人和孩子都压力山大。”

“小外甥很懂事,心思也很敏感。我在和他妈妈聊这个事情的时候,我能明显感受到他的情绪低沉。我想,他的母亲这些日子里应该是不间断地在向他施压吧。姐姐问我怎么办,说我是家里的大学生,有没有啥经验能帮帮外甥吗?我还能怎么办?我一定是不认同的,但我也没办法。姐姐说要趁这段时间再冲一冲,或者想办法找人来辅导辅导。我真的不知道该说啥了,我其实只想让他快乐一点。”

孩子不是读书的料

火弟接过话来说,他老家在西北。上学的时候基本没补过课,后来能考上大学,也算是家里小小的骄傲。

辅导有用吗?火弟说自己也真的辅导过。那会儿他还在上高中,家里亲戚找上门,让他帮忙辅导一个读初中的孩子。家人都觉得,他学习好,应该能帮到孩子。

“我压根不那么想,”火弟说,“尤其是我看见那个孩子的时候。很多孩子压根不是缺辅导的问题。”那是什么问题呢?火弟说 ,当时的他还很年少,并不懂得亲戚给了他一个怎样的挑战,只知道自己面临着一种新的压力,仿佛如果没把这个孩子辅导好,就会让人对他的好成绩有所怀疑。

“可能孩子确实是在学校没遇到好的老师,但这也不代表我成绩比他好,我就是一个好老师。”

火弟停顿了一下,又说了一句大家可能都听过的话:“孩子很聪明,但是聪明没有用到正确的地方。”

但他似乎觉得事实并不是这样,又继续喃喃道:“这不止是努力的问题,只不过是因为家长只看到了这一点。看起来是一步之遥,如果真的努力了,要么是发现了新解决不了的问题,要么是连问题都发现不了,只能安慰自己努力得还不够多。也就是说,给孩子刷再多的题再怎么努力,也只会失望,然后绝望。”

火弟说到这里,已经有些激动了。他说,他似乎摸到了能解释这一切的真相,可疑问却总在堡垒的外面徘徊。

“我能问一下原因吗?”我试探着问。火弟说,他堂弟就是这样的,就是他婶婶的孩子。从他三年级开始,婶婶就会找他“补一补”。孩子学校的作业非常多,数学多是些重复的计算,语文比较麻烦的作业是对着课本预习一些不查资料压根不能理解的典故。

一开始的时候,火弟非常努力,按照要求一点点帮助他完成。他们学校五点放学,吃完饭六点开始做作业,经常要做到十一点才能休息。

然而,仅仅是这样努力,也只能算是勉强跟上老师的要求。

火弟说,他辅导了几个月后,连自己都无法忍受这样的安排了,他必须得做点什么。他开始偷偷鼓励孩子抄一点答案,特别是反复做的那些题目。他也会半小时给孩子休息一次,不能一直做。他说:“能减轻的负担,我都帮他一笔勾销,节省下来的时间就让他多玩一会儿。”孩子的家长都是小学学历,也都由着他的决定。他说:“我不太可能把他教成每一门都是90分,但起码我得让他快乐一点。不用在这样好的年龄就受那么大的罪。”

他也经常和他们家人聊这样的观点,说小孩子就该快乐一点,这时候吃亏也不差这一会儿,以后有的是机会吃苦。他说:“后来,他们听到了一些社会上的议论,比如说‘上好学也找不到工作’这种传闻,可能渐渐就对孩子教育不太热衷了。”

“今年,婶婶也没再让我去辅导了。可能是因为孩子和我都已经尝试努力过了,但还是没有取得理想的效果。我觉得婶婶应该是想明白了,自家的孩子确实不是读书的料。”

早一点认可自己

“能有几个是读书的料的,这样的评价太单一了。”吸管是社群里挂了号的小学老师,听到了群里在讲教育,也忍不住插了话。“你就没有这样的烦恼吗?”笔者问,大家也应该想知道老师会怎么想的。

年初的时候,我爸埋怨我一年到头也跟姐姐没啥交流,又提醒我外甥女最近学习成绩不太好,“英语不错,但数学怎么学都学不会”。他想让我多用一下自己的经验帮帮姐姐。我当时一时语塞,其实在这样的时刻大家都能感受到相同的无力。我想了两天,没有选择跟姐姐对话,而是直接回复了我爸。

其实说那么一长段话之前,我心里特别忐忑,我害怕爸爸不理解我。我先讲了个真实的故事。前些年家里的学校有个四年级的女孩子,父母常年都在外地打工,孩子是那种懂事类型的,平常也不怎么让父母操心,成绩都是班级第一。有一天,她的成绩下滑了,老师破天荒联系了一次家长。她爸很生气,觉得是她最近懈怠了。小女孩当然觉得委屈,第二天放学后没回家,失踪了。那一天,感觉整个镇上都在找她,大家的朋友圈都在转发这个小姑娘的寻人启事。我当时在上大学,也转发了这个消息。后来,小女孩在河里找到了,我比镇上的人晚知道了这个消息,但是当时我作为一个师范生心里有讲不出口的难过。

“女孩是想不开了吗?”这个故事太平淡,笔者也有一种不应该如此的遗憾想通过知道更多来平复。

嗯,这个故事我们镇上的人都知道。

“你是想用这个故事来告诉你爸不要逼迫孩子学习是吗?”

“是的,而且我爸不知道,我其实也为那个女孩的老师感到难过。”

“这里是否有些矫枉过正,关心学习并不意味着逼迫呀,不给压力不就好。”

“是有一些,但是这样的悲剧其实对老师们也是有威胁的,哪怕你想让孩子们收到成绩上的回报,也不能用如此直接的方式。”

然后吸管又继续回忆了刚才的对话。

“孩子们长大成人并不是只有考试一条路的。我们其实是想让孩子做一个能养活自己的好人,但是不是说只有成绩好的孩子才能做到这一点。姐姐和姐夫受教育程度都不高,很多问题他们看不到,哪怕我能看到,也没法帮他们改变什么。我大学毕业后换了好几份工作,每次可能都不太顺利,就这份还做的下去。我渐渐有了自己适应这个社会的经验,我说出来,爸爸你看跟你想的一不一样。”

“首先就是搞清楚自己是什么水平。咱们家这么多亲戚跟邻居,能考上大学的也就是二本,所以我也是个二本,我不会用什么重点大学的人生要求自己。第二条就是,做事情要想好自己是来干嘛的,这样才能把事情做好。咱们工作、赚钱,不是为了高人一头,其实就是为了把事情做好换点报酬就是了。所以孩子们只要找到自己愿意做的事情,愿意为了这件事情出力、动脑,那大人其实就能够放心了。”

“那天的对话出乎了我的意料,爸爸很支持我的看法。”吸管说完这话就继续潜水了。

谁们的文化

隔了一天,我又私下问吸管:“你那天说的那些话,是不是还有别的意思啊?”她过了一会儿才回,说:“嗯……有一些吧。”后面跟着一串省略号,像是在犹豫,又像是在思索。

我看着手机屏幕上她打字状态一闪一灭,心里想着,可能是我问得有点多了吧,或者她觉得这种问题也没啥好聊的。可过了一会儿,她还是发了一大段话过来,断断续续的,有些话停顿很久才补上,有些则像是一下子涌出来似的。

她说:“你想想看啊,现在社会到底在灌输什么?一边说你得找到自己真正热爱的事,然后专精、深耕、打磨到极致,变成那个不可替代的人。你被要求着,得有风格、有特色,哪怕打游戏也得多学多练,因为菜就是原罪。另一边呢?又在说你不能安于现状,要灵活,要跳槽,要转型,要多元发展,说一辈子干一份工作是落后、僵化、不思进取。你说这两套东西咋能同时成立?”

我盯着她发来的这段文字,有点发愣。是啊,这不就是我们常听到的两套标准吗?你要专精,但不能死心眼;你要灵活,但不能浅尝辄止。到底要我们怎么选?越想越觉得,这根本就不是在“指导”,而是在“筛选”。

吸管继续说:“你再看新自由主义那一套话术,工人下岗的时候,说那些工人‘活该’,理由是人家不思进取、不懂学习新技能、不懂适应市场,不够灵活。可他们推崇的那些人呢?又是行业专家、独角兽创始人、技术大神,说要在一个领域钻到极致、做到别人做不到的水平。到底是要灵活还是要专精?说白了,这就是两副嘴脸——都是为了让责任落到个体头上,系统的失败不算事,个人的不成功全是活该。”

她发了一句:“很多家长焦虑的,其实也不是想让孩子有那样专精的好,而是孩子以后能不能在社会上安身立命。他们只不过是想让孩子有个位置,有个能养活自己的本事,不要让他们跟自己一样。”

我看着这句话,突然觉得她说得特别对——我们总以为焦虑是为了分数,其实背后是怕孩子没能力在社会上站住脚,怕他们最后什么都做不了,只能被社会淘汰。

她又发了一句:“可问题是,家长他们自己的位置呢?如果大人自己都不信任自己的位置,自己都不尊重自己干的活,怎么可能教育孩子尊重呢?”

这句话让我愣了好一会儿。是啊,多少父母自己辛辛苦苦干着工厂、外卖、保洁的活,却一边拼命让孩子去“读书改变命运”,一边又说“别学我这个,干这个没出息”。你都不信任自己的职业,你的孩子怎么可能信任?这难道不像是一个人人外逃的压力循环吗?

吸管停了一会儿,又发来一句:“再说了,为什么医生的孩子拼了命要去当医生,大家都说‘这是资源的垄断’,要骂一骂;可农民工的儿子要是说‘我长大了也去当农民工’,大家就觉得惋惜,甚至觉得可笑?这不是双标吗?这背后说到底还是社会分工的结构性问题——有的职业是有社会承认和保障的,有的职业则被看成低贱、可替代的。所以教育不是解决这个问题的办法,反而是在不断制造这个问题。”

她停顿了一下,接着说:“我们要拒绝的,不是成功,而是他们那一整套关于个人飞升的神话。不是说孩子不能努力,不能有追求,而是我们得先搞清楚,这个社会到底给了孩子什么样的出路。我们不再单纯追求‘逆袭’,不再盯着‘改变命运’,而是要转过身来,和身边的人站在一起,商量出一种适合我们的生存逻辑和共同文化。”

她提到雷蒙威廉斯,说他讲过,文化不是少数人的专属,也不是“谁有文化谁没文化”这么简单,而是每个人都能参与的,只是不同而已。教育也一样,不该是少数精英的选拔场,而是大家一起讨论、一起参与、一起协商的过程。她说:“这种‘共同文化’,不是那种表面上的多元,什么都有得选、自由挑选,其实背后还是市场和国家定的框架,而是要扎根在每一个具体的学校、每一间教室、每一个家庭的讨论里,大家一起根据自己的情况来决定,什么是有价值的,什么是能接受的。”

她打了一段总结:“我们不要少数人的成功,而是多数人的胜利。我们要的是大家都能有一份体面的工作,有稳定的生活,有基本的保障,而不是靠个人拼命、运气好、背景强去搏一把未来。等到我们成为‘我们’,去争取应有的权益,那才是理所当然的事。”

她又补了一句,像是结束一样:“所以我们应该早一点认可自己,早一点分流出去,早一点离开那个残酷的角斗场。我们会有自己的社区,会有自己的文化,然后在这个基础上努力改善自身的地位。这样的话,一定会比先把孩子送出去,让他们去‘有文化’,去出人头地,然后再回过头来改善自己的出身,这样的路子更靠谱。”

我看着屏幕上的这段话,过了好久,才缓缓地呼了一口气。这样升学优胜的文化像一块沉甸甸的石头,曾经压在我们头上,如今还要压到孩子们的肩上。我们不能再让这种重担继续传下去,必须做点什么,把它停下来。

龙门之后亦有高墙

芽蜂的故事,是我刚准备动笔写这期“回乡偶书之升学篇”的时候,他主动找我说的。

他那天发语音,说他有个亲戚家的事,想讲给我听一听,看看能不能。他说得很慢,中间偶尔停顿一下,像是在翻回忆里的场景。

“我亲戚家有两个孩子,老大特别出色,去年考上了北大,全县都轰动了,说什么‘出了个状元’,还有人去学校门口贴横幅、挂红布。那孩子从小就学习好,参加各种兴趣班,什么英语、奥数、乐器都学过,简直是从小‘规划’出来的。家里人对他的教育特别上心,但又不是真正意义上的那种打压式鸡娃,不骂不打,都是鼓励式教育,说是‘素质教育’,其实还是在隐性鸡娃,把所有希望都压在他身上。

平时大人聊天,也总爱说‘我们家孩子有多自律’,‘有多上进’,就是那种主流社会喜欢的、有主动性、有计划、有竞争力的‘新自由主义主体’。”

芽蜂说到这儿的时候,我一直在专心地听,没有打断。他可能有点不自在,停顿了一会儿,又发来一句:“可你说,这种路子就一定能好到哪儿去吗?”

他讲了那个北大孩子的事。孩子上了北大之后,压力特别大,课业、竞争、未来的焦虑全都压在一起,再加上来自县城的身份落差,一度抑郁得很严重。家里人其实都不太能理解这种状况,毕竟在他们眼里,孩子考上北大已经是家族的荣耀了,怎么还会觉得生活是个重负呢?

父母觉得孩子未来该是光明的,怎么还会抱怨?他们没法想象,一个从北漂生活中挣扎的人,面对的是什么样的节奏、什么样的压力。那是他们从来没有经历过的世界,他们也从来没有准备过、教育过这个孩子去面对。

“那段时间,这个北大的孩子和他父母吵得很厉害,他说他们根本不懂他,说他们就是一心想把他‘送出去’,却从来没想过他能不能在那里活得下去。”

芽蜂的语气有点沉,说到这里停了几秒,好像在想怎么往下说。他接着说:“后来,他父母也渐渐有点想明白了。或者说,他们被现实撞了一下,知道光靠一个家庭的拼尽全力,真的是撑不起一整套阶层跃升的游戏。托举一个孩子上北大,已经把一个县城家庭的力量都用到极致了,可这套模式的尽头,就是孩子还是承受不住。”

芽蜂发了一句短短的消息:“最后这个事儿,说不上怪谁,也不能怪那个孩子更不能怪他父母。”

他补充了一句:“只是那个过程挺漫长的,对他们家来说特别痛苦。父母始终不理解,为什么一个考上北大的孩子还会觉得前途悲观,为什么会觉得未来是负担。孩子也不理解,为什么父母总以为他已经成功了,就该无条件感激和顺从。他们之间有很大的代沟,就像是站在两个不同的世界,说着完全不同的语言。”

他打字又停顿了一会儿,过了一会儿才补充说:“不过,慢慢的吧,他家大概对教育的那套神话也没那么信了,意识到什么‘好教育’、‘好规划’,并不一定能真的改变一个人的命运。到后来,对家里第二个孩子就松多了,学习成绩也不是很拔尖,兴趣爱好也就那么回事,但至少没那么多压力,没那么多指望,日子过得更平常,也更快乐。大人也不怎么逼他上兴趣班了,作业做不完就算了,反正能及格就行。他成绩平平,但整天挺高兴,喜欢打球,还养了几只兔子,家里现在看着也比以前轻松多了。”

芽蜂发完这段话,隔了挺久我都没再说什么。我在想,这是不是很多家庭都会走过这一步——把一个孩子压到极限,才明白光靠家庭的拼命努力,是推不动命运那堵墙的。

最新评论

李跳跳了解一下

这次苍天保佑,新冠疫情彻底缓解----这句话你再琢磨琢磨

如果是真的那就太好了

现在是短视频的时代,认真做个人博客的很少见了,真是难能可贵。

拼多多砍几刀太烦了,一直让砍

投资就是认知的变现

不要把幸福建立在别人的痛苦之上

地震能把铁路都震弯